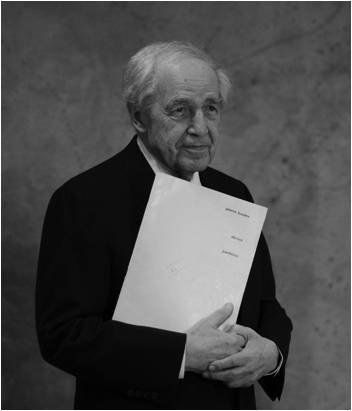

Pierre Boulez © Jean Radel

Disparition de Pierre Boulez

Le monde de la musique est en deuil, le grand compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez vient de disparaître.

Né en 1925, d’abord orienté vers les mathématiques, Pierre Boulez choisit dès 1942 de se consacrer à la musique.

Du Visage nuptial (1946-1952) au Marteau sans maître (1955) en passant par la Deuxième Sonate pour piano (1948), ses premières oeuvres ambitionnent de relever l’héritage de l’école de Vienne de Schönberg, Berg et Webern sans exclure d’autres influences profondes, Stravinsky et Debussy.

Fondant les Concerts du Domaine Musical en 1955, diversifiant un peu plus tard ses activités entre la direction d’orchestre et l’enseignement (Bâle, Harvard), il poursuit la construction d’un nouveau monde sonore par des oeuvres de grande maturité – Troisième Sonate pour piano (1957), Structures II (1956-1961), Pli selon pli (1957-1962), Figures, Doubles, Prismes (1958-1968), Eclat/Multiples (1965-1970), Cummings ist der Dichter (1970-1986), Répons (1981-1984), Dialogue de l’ombre double (1985) – qui font de lui un des compositeurs les plus marquants de la deuxième moitié du XXe siècle.

Fondateur de l’IRCAM dont il assure la direction parallèlement à celle de l’Ensemble Intercontemporain, professeur au Collège de France de 1976 à 1995, Pierre Boulez développe dès lors une quadruple trajectoire.

Outre le créateur, l’animateur hors pair et le brillant essayiste – il fut l’un des écrivains et penseurs en musique les plus lucides de notre temps, il se révèle vite comme l’un des plus grands chefs d’orchestre de sa génération. Autodidacte influencé par Hans Rosbaud, Roger Désormière, Hermann Scherchen, admiré et encouragé par George Szell et Otto Klemperer, il se forge une technique efficace et personnelle.

Après Wozzeck et Le Sacre du printemps à Paris en 1963, Parsifal à Bayreuth trois ans plus tard, les invitations à l’Orchestre de Cleveland depuis 1965, la direction de l’Orchestre symphonique de la BBC et celle de la Philharmonie de New York (1971-1977), la carrière internationale du chef prend un essor fulgurant. A l’opéra, après Wieland Wagner, il collabore avec d’autres metteurs en scène de haut vol, dont Patrice Chéreau (notamment pour la Tétralogie du centenaire à Bayreuth, 1976-1980, et la création mondiale de la version intégrale de Lulu d’Alban Berg à Paris en 1979).

Pierre Boulez était membre de la Gema, la société d’auteurs allemande, l’Allemagne où il avait élu résidence. En France, il avait été l’un des initiateurs de la nouvelle Philharmonie de Paris.

La Sacem rend hommage à ce très grand musicien dont l’oeuvre aura marqué la seconde moitié du 20ème siècle.

Publié le 06 janvier 2016

Premier accord du genre entre la Sacem et le Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP)

C’est un accord qualifié « d’historique ».

Pour la première fois, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a signé ce jeudi 24 à 18h un protocole d’accord avec le Syndicat National des Scènes Publiques.

Ce protocole est destiné à répondre au mieux aux attentes des salles de spectacle, dans leur diversité, tout en garantissant une juste rémunération des créateurs et éditeurs de musique.

C’est dans le très beau cadre de l’hôtel Massa, siège de la Société des Gens de Lettres à Paris que Jean-Noël Tronc, Directeur général de la SACEM et Michel Lefeivre ont paraphé ce document qui ouvre une nouvelle ère des relations entre la SACEM et les scènes adhérentes du SNSP.

Pour Michel Lefeivre, Président du SNSP, « il n’y a pas de liberté de création sans liberté de programmation ».

Michel Lefeivre, pourquoi cet accord avec la SACEM est-il aussi important pour votre organisation syndicale ?

ML : D’usage en usage, nous nous trouvions parfois dans des situations qui pouvaient être compliquées entre nos deux structures et même conduire à des précontentieux.

Autre élément essentiel pour le SNSP, l’équité territoriale. Jusqu’à maintenant, le modèle économique consistait à asseoir le paiement des droits d’auteur non pas sur la prestation artistique mais sur des considérations techniques, la location de matériel, l’accueil…Cela défavorisait les lieux les plus éloignés qui subissaient une forme de double peine ayant déjà des coûts supérieurs à des régions comme l’Ile de France ou la région PACA. Nous demandions donc une évolution de ce système mais aussi dans une idée de plus de transparence, des dispositifs de calcul des droits d’auteur qui soient plus simples, facilement compréhensibles et donc facilement contrôlables par les uns et par les autres.

Nous souhaitions enfin un accord privilégié entre la SACEM et notre syndicat qui représente plus de 200 scènes adhérentes en sachant que le réseau que nous représentons comprend plus de 2000 lieux. Nous voulions donc trouver un axe de type économique tout en garantissant un meilleur rendement des droits d’auteur pour les créateurs et les éditeurs.

Grâce au travail que nous avons conduit avec les équipes de la Sacem depuis 2012, nous sommes ainsi parvenus à la signature de cet accord.

Qu’est-ce que cet accord va changer concrètement ? Que va-t-il apporter à vos adhérents ?

ML : Cet accord va d’abord apporter une sécurisation juridique à nos adhérents mais aussi une gestion maitrisée car avec cette nouvelle formule de calcul et cette assiette simplifiée, nous allons pouvoir procéder à des projections.

Quand on travaille sur un nombre de représentations, de programmes, de spectacles ou de concerts, nous aurons des matrices très claires pour provisionner des enveloppes destinées au paiement des droits d’auteur.

Quelle est aujourd’hui la situation des scènes publiques en France ?

ML : Il n’y a qu’un mot pour la décrire, elle est catastrophique. Il y a deux formes d’atteinte contre les scènes publiques.

La première est d’ordre économique avec la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités. Beaucoup d’entre elles réduisent à leur tour dans des proportions importantes les moyens destinés à nos scènes. 75% de nos adhérents sont impactés et certains très fortement puisqu’on est à -20 ou 30% sur le budget artistique, ce qui se traduit pour la saison actuelle par une diminution d’environ 10 à 15 000 levers de rideau dans notre réseau pour l’ensemble du spectacle vivant, concerts compris.

Il y a aussi parfois des attaques sur les types ou typologies de programmation. Dans plusieurs endroits, il y a des remises en cause sur des artistes en devenir, sur la partie création. Certaines scènes doivent migrer leur programmation vers des manifestations plus évidentes, têtes d’affiche ou événementiel. En plus que cela pénalise le renouvellement des artistes et la scène émergente, c’est aussi bien-sûr la liberté de programmation qui est attaquée.

Tout le monde parle de liberté de création mais pour le SNSP, la liberté de création sans la liberté de programmation, ça n’existe pas. On peut toujours dire aux artistes qu’ils sont libres de créer mais si on ne leur donne pas les moyens de diffuser leurs oeuvres, la rencontre avec le public ne peut pas se faire.

Publié le 24 septembre 2015?

Le dépôt des oeuvres en ligne : un service numérique que vous appréciez

Service très attendu, le dépôt des oeuvres en ligne rencontre un véritable succès. La démarche est simple et rapide, accessible à tous et entièrement sécurisée. Des garanties qui expliquent ce chiffre : 5 300 oeuvres déposées en ligne en moyenne chaque mois. Samedi 19 septembre 2015, à 16h20, le compteur affichait le nombre symbolique de 100 000 oeuvres.

La SACEM offre ce service à ses membres depuis février 2014.

Il vient compléter une offre riche qui va de la déclaration des oeuvres, à la diffusion, la répartition et l’accompagnement des auteurs, compositeurs et éditeurs dans le développement de leur activité.

Vous aussi, déposez vos oeuvres en ligne dans votre espace membre !*

Rapidité et simplicité pour déposer votre oeuvre en ligne : vous remplissez le bulletin et joignez les pièces : texte, fichier son, contrat d’édition... Votre oeuvre est enregistrée dans le catalogue consultable en ligne en 24h.

Sécurité et intégrité : l’archivage des documents associés aux oeuvres est assuré par un tiers de confiance : la Caisse des Dépôts, garantissant un haut niveau de protection, de contrôle et de confidentialité. Les oeuvres ne peuvent ainsi pas être modifiées après dépôt et conservent les mêmes garanties qu’un dépôt papier.

Une application disponible partout, à tout moment et pour tous.

Si 3 oeuvres sur 5 sont déposées entre midi et 20 heures, 22% le sont aussi de 20 heures à 4 heures du matin.

Né en 1925, d’abord orienté vers les mathématiques, Pierre Boulez choisit dès 1942 de se consacrer à la musique.

Du Visage nuptial (1946-1952) au Marteau sans maître (1955) en passant par la Deuxième Sonate pour piano (1948), ses premières oeuvres ambitionnent de relever l’héritage de l’école de Vienne de Schönberg, Berg et Webern sans exclure d’autres influences profondes, Stravinsky et Debussy.

Fondant les Concerts du Domaine Musical en 1955, diversifiant un peu plus tard ses activités entre la direction d’orchestre et l’enseignement (Bâle, Harvard), il poursuit la construction d’un nouveau monde sonore par des oeuvres de grande maturité – Troisième Sonate pour piano (1957), Structures II (1956-1961), Pli selon pli (1957-1962), Figures, Doubles, Prismes (1958-1968), Eclat/Multiples (1965-1970), Cummings ist der Dichter (1970-1986), Répons (1981-1984), Dialogue de l’ombre double (1985) – qui font de lui un des compositeurs les plus marquants de la deuxième moitié du XXe siècle.

Fondateur de l’IRCAM dont il assure la direction parallèlement à celle de l’Ensemble Intercontemporain, professeur au Collège de France de 1976 à 1995, Pierre Boulez développe dès lors une quadruple trajectoire.

Outre le créateur, l’animateur hors pair et le brillant essayiste – il fut l’un des écrivains et penseurs en musique les plus lucides de notre temps, il se révèle vite comme l’un des plus grands chefs d’orchestre de sa génération. Autodidacte influencé par Hans Rosbaud, Roger Désormière, Hermann Scherchen, admiré et encouragé par George Szell et Otto Klemperer, il se forge une technique efficace et personnelle.

Après Wozzeck et Le Sacre du printemps à Paris en 1963, Parsifal à Bayreuth trois ans plus tard, les invitations à l’Orchestre de Cleveland depuis 1965, la direction de l’Orchestre symphonique de la BBC et celle de la Philharmonie de New York (1971-1977), la carrière internationale du chef prend un essor fulgurant. A l’opéra, après Wieland Wagner, il collabore avec d’autres metteurs en scène de haut vol, dont Patrice Chéreau (notamment pour la Tétralogie du centenaire à Bayreuth, 1976-1980, et la création mondiale de la version intégrale de Lulu d’Alban Berg à Paris en 1979).

Pierre Boulez était membre de la Gema, la société d’auteurs allemande, l’Allemagne où il avait élu résidence. En France, il avait été l’un des initiateurs de la nouvelle Philharmonie de Paris.

La Sacem rend hommage à ce très grand musicien dont l’oeuvre aura marqué la seconde moitié du 20ème siècle.

Publié le 06 janvier 2016

Premier accord du genre entre la Sacem et le Syndicat National des Scènes Publiques (SNSP)

C’est un accord qualifié « d’historique ».

Pour la première fois, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a signé ce jeudi 24 à 18h un protocole d’accord avec le Syndicat National des Scènes Publiques.

Ce protocole est destiné à répondre au mieux aux attentes des salles de spectacle, dans leur diversité, tout en garantissant une juste rémunération des créateurs et éditeurs de musique.

C’est dans le très beau cadre de l’hôtel Massa, siège de la Société des Gens de Lettres à Paris que Jean-Noël Tronc, Directeur général de la SACEM et Michel Lefeivre ont paraphé ce document qui ouvre une nouvelle ère des relations entre la SACEM et les scènes adhérentes du SNSP.

Pour Michel Lefeivre, Président du SNSP, « il n’y a pas de liberté de création sans liberté de programmation ».

Michel Lefeivre, pourquoi cet accord avec la SACEM est-il aussi important pour votre organisation syndicale ?

ML : D’usage en usage, nous nous trouvions parfois dans des situations qui pouvaient être compliquées entre nos deux structures et même conduire à des précontentieux.

Autre élément essentiel pour le SNSP, l’équité territoriale. Jusqu’à maintenant, le modèle économique consistait à asseoir le paiement des droits d’auteur non pas sur la prestation artistique mais sur des considérations techniques, la location de matériel, l’accueil…Cela défavorisait les lieux les plus éloignés qui subissaient une forme de double peine ayant déjà des coûts supérieurs à des régions comme l’Ile de France ou la région PACA. Nous demandions donc une évolution de ce système mais aussi dans une idée de plus de transparence, des dispositifs de calcul des droits d’auteur qui soient plus simples, facilement compréhensibles et donc facilement contrôlables par les uns et par les autres.

Nous souhaitions enfin un accord privilégié entre la SACEM et notre syndicat qui représente plus de 200 scènes adhérentes en sachant que le réseau que nous représentons comprend plus de 2000 lieux. Nous voulions donc trouver un axe de type économique tout en garantissant un meilleur rendement des droits d’auteur pour les créateurs et les éditeurs.

Grâce au travail que nous avons conduit avec les équipes de la Sacem depuis 2012, nous sommes ainsi parvenus à la signature de cet accord.

Qu’est-ce que cet accord va changer concrètement ? Que va-t-il apporter à vos adhérents ?

ML : Cet accord va d’abord apporter une sécurisation juridique à nos adhérents mais aussi une gestion maitrisée car avec cette nouvelle formule de calcul et cette assiette simplifiée, nous allons pouvoir procéder à des projections.

Quand on travaille sur un nombre de représentations, de programmes, de spectacles ou de concerts, nous aurons des matrices très claires pour provisionner des enveloppes destinées au paiement des droits d’auteur.

Quelle est aujourd’hui la situation des scènes publiques en France ?

ML : Il n’y a qu’un mot pour la décrire, elle est catastrophique. Il y a deux formes d’atteinte contre les scènes publiques.

La première est d’ordre économique avec la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités. Beaucoup d’entre elles réduisent à leur tour dans des proportions importantes les moyens destinés à nos scènes. 75% de nos adhérents sont impactés et certains très fortement puisqu’on est à -20 ou 30% sur le budget artistique, ce qui se traduit pour la saison actuelle par une diminution d’environ 10 à 15 000 levers de rideau dans notre réseau pour l’ensemble du spectacle vivant, concerts compris.

Il y a aussi parfois des attaques sur les types ou typologies de programmation. Dans plusieurs endroits, il y a des remises en cause sur des artistes en devenir, sur la partie création. Certaines scènes doivent migrer leur programmation vers des manifestations plus évidentes, têtes d’affiche ou événementiel. En plus que cela pénalise le renouvellement des artistes et la scène émergente, c’est aussi bien-sûr la liberté de programmation qui est attaquée.

Tout le monde parle de liberté de création mais pour le SNSP, la liberté de création sans la liberté de programmation, ça n’existe pas. On peut toujours dire aux artistes qu’ils sont libres de créer mais si on ne leur donne pas les moyens de diffuser leurs oeuvres, la rencontre avec le public ne peut pas se faire.

Publié le 24 septembre 2015?

Le dépôt des oeuvres en ligne : un service numérique que vous appréciez

Service très attendu, le dépôt des oeuvres en ligne rencontre un véritable succès. La démarche est simple et rapide, accessible à tous et entièrement sécurisée. Des garanties qui expliquent ce chiffre : 5 300 oeuvres déposées en ligne en moyenne chaque mois. Samedi 19 septembre 2015, à 16h20, le compteur affichait le nombre symbolique de 100 000 oeuvres.

La SACEM offre ce service à ses membres depuis février 2014.

Il vient compléter une offre riche qui va de la déclaration des oeuvres, à la diffusion, la répartition et l’accompagnement des auteurs, compositeurs et éditeurs dans le développement de leur activité.

Vous aussi, déposez vos oeuvres en ligne dans votre espace membre !*

Rapidité et simplicité pour déposer votre oeuvre en ligne : vous remplissez le bulletin et joignez les pièces : texte, fichier son, contrat d’édition... Votre oeuvre est enregistrée dans le catalogue consultable en ligne en 24h.

Sécurité et intégrité : l’archivage des documents associés aux oeuvres est assuré par un tiers de confiance : la Caisse des Dépôts, garantissant un haut niveau de protection, de contrôle et de confidentialité. Les oeuvres ne peuvent ainsi pas être modifiées après dépôt et conservent les mêmes garanties qu’un dépôt papier.

Une application disponible partout, à tout moment et pour tous.

Si 3 oeuvres sur 5 sont déposées entre midi et 20 heures, 22% le sont aussi de 20 heures à 4 heures du matin.